Gerhart Hauptmann und Romain

Rolland im „Dialog“ – Dimensionen des Textverstehens

Heinz-Helmut Lüger (Koblenz-Landau)

«Il serait temps de renoncer à des idées qui

ne

résistent pas à un examen sérieux.» (Bréal

1891: 619)

Abstract

(English)

Understanding

documents that stem from a foreign culture, undoubtedly, does not

only require knowledge about linguistic rules but also specific

knowledge about the cultural embedding of such texts. In other words,

text comprehension is not possible without a minimum of contextual

information. On the one hand, this concerns objects and facts which

are explicitly mentioned; on the other hand, it may include

background circumstances, implicit attitudes, allusions, and,

occasionally, also historical aspects. The focus on competences,

introduced by the Common European Framework of Reference for

Languages, cannot fully comply with these conditions.

Keywords: Cultural studies, foreign language learning, focus on

competences,

German-French relations

Abstract

(Deutsch)

Die

Rezeption landeskundlicher Dokumente erfordert bekanntlich nicht nur

sprachliche, sondern ebenso eine Reihe kulturspezifischer Kenntnisse.

Mit anderen Worten: Textverstehen kommt ohne ein minimales

Kontextwissen nicht aus. Diese Kontexte betreffen zum einen

Gegenstände und Sachverhalte, auf die explizit Bezug genommen wird,

zum andern betreffen sie mitgemeinte Hintergründe, Einstellungen,

Anspielungen, oft auch historische Aspekte. Die mit dem

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen eingeführte

Kompetenzorientierung kann dem nur eingeschränkt gerecht werden.

Stichwörter: Landeskunde, Fremdsprachenlernen,

Kompetenzorientierung,

deutsch-französische Beziehungen

1 Ausgangspunkt: Deutsch-französische Beziehungen

Die

deutsch-französischen Beziehungen sind ohne Frage ein Standardthema

sowohl in der Frankreichforschung wie auch in der Frankreichkunde.

Die inhaltliche Relevanz erscheint offenkundig, lassen sich doch

auf diesem Wege zahlreiche Bezüge zu den beiden Gesellschaften, zu

den soziokulturellen Verhältnissen, zu den politischen Prioritäten,

den Konflikten und Kooperationen und zu unterschiedlichen Etappen von

Abgrenzung und Annäherung, von Feindschaft und Freundschaft

herstellen. Einer zusätzlichen Begründung als Untersuchungs- oder

als Vermittlungsgegenstand bedarf es daher an dieser Stelle nicht

(Große 2008: 300ff).

Nicht mehr ganz so selbstverständlich erscheint dies

jedoch, wenn man von den Kompetenzstandards des Gemeinsamen

europäischen Referenzrahmens (GeR) ausgeht.

So liest man etwa zum „Leseverstehen allgemein“ bezüglich der

Niveaustufe C1:

Kann

lange, komplexe Texte im Detail verstehen, auch wenn diese nicht dem

eigenen Spezialgebiet angehören, sofern schwierige Passagen

mehrmals gelesen werden können. (GeR 2001: 74)

Landeskundliches Lernen wird im GeR nicht eigens zum

Thema gemacht; zur Vermittlung kulturellen Wissens finden sich ebenso

wenig konkrete Aussagen wie zur Einbeziehung historischer

Informationen. Insofern verwundert nicht, wenn es auch für den

Bereich des Interkulturellen bei ähnlich allgemein formulierten

Zielvorstellungen bleibt. Aufschlußreich ist die folgende

Auflistung:

Interkulturelle

Fertigkeiten umfassen:

- die Fähigkeit, die Ausgangskultur und die fremde Kultur miteinander in Beziehung zu setzen;

- kulturelle Sensibilität und die Fähigkeit, eine Reihe verschiedener Strategien für den Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen zu identifizieren und zu verwenden;

- die Fähigkeit, als kultureller Mittler zwischen der eigenen und der fremden Kultur zu agieren und wirksam mit interkulturellen Missverständnissen und Konfliktsituationen umzugehen;

- die Fähigkeit, stereotype Beziehungen zu überwinden. (GeR 2001: 106)

Noch deutlicher zeigt sich die Abkehr von inhaltlicher

Konkretisierung, wenn man z. B. hochschulinterne Hinweise und

Sprachregelungen zur Umsetzung der Kompetenzstandards hinzuzieht:

Es geht nicht mehr um die Beschreibung von Lehrinhalten („Input“),

sondern vielmehr um das, was Studierende nach Abschluss eines Moduls

oder eines Studiengangs in der Lage sind zu tun („Output“).

(Baumann / Benzing 2013: 3)

Lernergebnisse sind keine Lerninhalte oder Themen.

(Baumann / Benzing 2013: 8; Hervorhebung im Original)

Bei der Beschreibung von Lernergebnissen / Kompetenzen

empfiehlt sich die Verwendung von Verben, die direkt beobachtbare

Handlungen beschreiben. Zu vermeiden sind hingegen Verben, die eher

den Lernprozess als sein Ergebnis in den Blick nehmen (z. B.:

wissen, verstehen, begreifen, haben gelernt, kennen, würdigen,

vertraut sein). Werden dennoch solche Verben verwendet, empfiehlt es

sich zu beschreiben, wie diese Verben (Kompetenzen) erfasst werden

sollen (z. B.: das Wissen über xy wird anhand von …

nachgewiesen). (Baumann & Benzing 2013: 2013: 10)

Es ist also die mit dem GeR neu etablierte

Output-Orientierung, die Konzentration auf direkt Beobachtbares

und Nachweisbares, wodurch „Lerninhalte oder Themen“ in den

Hintergrund geraten. Und es dürfte schwerfallen, der folgenden

Beobachtung Gessers zu widersprechen:

Im Gegensatz zum Lehrplan äußert sich der GER nicht zu konkreten

Inhalten, anhand derer die Kompetenzen erreicht werden können.

(Gesser 2006: 7)

Diese

inhaltliche Unverbindlichkeit leistet ohne Frage Bestrebungen

Vorschub, die einem sprachpraktischen Verständnis von Lesekompetenz

den Vorzug geben und die ausdrückliche Einbeziehung zielkultureller

Zusammenhänge eher vermeiden. An Kritik einer solchen Position hat

es in den letzten Jahren nicht gefehlt; wichtige Stichworte waren

„Entkulturalisierung“, „Ausbildung statt Bildung“,

„Rückfall in eine

fremdsprachendidaktische Steinzeit“ oder, da Sprachstandards

als Bildungsstandards ausgegeben werden, schlicht

„Etikettenschwindel“1.

Es scheint in der Tat so zu sein, daß mit dem Postulat von

Operationalisierung und Evaluierung des Fremdsprachenlernens

Inhaltliches leicht auf der Strecke bleibt – ein Einwand, der

bereits in den 1980er Jahren mehrfach Gegenstand

fremdsprachendidaktischer Diskussionen war. Die Notwendigkeit der

Einbeziehung landeskundlicher Hintergründe für das Textverstehen

konnte seitdem zwar als unumstößlich und selbstverständlich

gelten, mit der Kompetenzdidaktik und ihrer „Pädometrie“,

so Wernsing (2015: 24), rückt die wirkliche Welt jedoch wieder in

den Hintergrund.

In

den anschließenden Abschnitten geht es vor allem darum, anhand eines

konkreten Beispiels noch einmal zu veranschaulichen, worin die

inhaltliche Komplexität – die prinzipielle

Mehrdimensionalität – von Textverstehen bestehen kann. Diese

(keineswegs neue) Einsicht dürfte schließlich auch dazu beitragen,

Einseitigkeiten und Begrenzungen eines Verstehenskonzepts

aufzuzeigen, das sich verstärkt an leicht evaluierbaren sprachlichen

Fertigkeiten orientiert und auf eine Anbindung an soziale, politische

und historische Zusammenhänge verzichtet. Als Beispiel dient

eine Auseinandersetzung, wie sie Gerhart Hauptmann und Romain

Rolland vor ungefähr einhundert Jahren zu Beginn des Ersten

Weltkriegs geführt haben2.

Ausgangspunkt ist eine längere Erklärung Gerhart Hauptmanns unter

dem Titel „Gegen Unwahrheit!“ in der Vossischen

Zeitung vom 26.8.1914,

auszugsweise im Anhang als Text (1) wiedergegeben.

In dem genannten Beitrag wendet sich Gerhart Hauptmann

vehement vor allem gegen ausländische Kritiker, die das Vorgehen

deutscher Truppen zu Beginn des Krieges scharf verurteilen.

Hintergrund ist folgender Sachverhalt: Belgien, das wie Luxemburg

1914 zu den neutralen Staaten gehört, wird von der Regierung des

Deutschen Reichs in einem Ultimatum aufgefordert, den Durchzug

deutscher Truppen zu erlauben. Die Ablehnung dieser Forderung hält

das deutsche Militär jedoch nicht vom völkerrechtswidrigen

Einmarsch ab, und bereits in den ersten Kriegswochen erlebt

Belgien zahlreiche Übergriffe. Besondere Empörung ruft das

Massaker von Dinant hervor, bei dem nahezu 700 Zivilpersonen

getötet werden, darunter zahlreiche Geiselerschießungen. Nicht

minder empört reagiert man, als nur wenige Tage später deutsche

Truppen die Stadt Löwen zerstören und dabei auch die berühmte

Universitätsbibliothek der Universität in Flammen aufgehen

lassen. Die Deutschen werden international fortan als die neuen

Hunnen, als Barbaren, die vor keinem Kriegsverbrechen

zurückschrecken, an den Pranger gestellt. Als politisch fatal

erweisen sich die Ereignisse, einschließlich der internationalen

Kritik, auch insofern, als die deutsche Seite auf diese Weise gerade

bei den neutralen Staaten jeglichen Rückhalt verspielt.

Intellektuelle wie Gerhart Hauptmann, bekannter Autor und 1912

Literaturnobelpreis-Träger, bemühen sich in dieser Situation um

Schadensbegrenzung, weisen die Vorwürfe energisch zurück,

bestreiten sogar die Vorfälle3

und versuchen, den deutschen Friedenswillen und den Status als „altes

Kulturvolk“ hervorzuheben:

(1a) [1] Wir sind ein eminent friedliebendes Volk. Der oberflächliche

Feuilletonist Bergson in Paris mag uns immerhin Barbaren nennen, der

große Dichter und verblendete Gallomanne Mäterlinck uns mit

ähnlichen hübschen Titeln belegen, nachdem er uns früher „das

Gewissen Europas“ genannt hat. Die Welt weiß, daß wir ein altes

Kulturvolk sind. Die Idee des Weltbürgertums hat nirgends

tiefere Wurzeln geschlagen als bei uns. [...]

Gleichzeitig geht es Hauptmann darum, bestimmte Autoren,

die sich kritisch zu den Ausschreitungen in Belgien äußern, zu

diffamieren und lächerlich zu machen. Dies trifft nicht zuletzt, wie

in (1) dokumentiert, den belgischen Dichter und

Literaturnobelpreis-Träger von 1911, Maurice Maeterlink, und den

französischen Philosophen und Schriftsteller Henri Bergson.

Gerade letzterer zieht viele negative Kommentare auf sich und wird

als „oberflächlicher Feuilletonist“ und als

„Salon-Philosophaster“ (s. (1) [2]) etikettiert. Anlaß ist

eine Rede vom 8. August 1914, in der es u.a. heißt: « La

lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la

civilisation contre la barbarie. » (Bergson 1972: 1102). Es

dürfte wohl gerade der Vorwurf des Barbarentums sein, der Hauptmann

jeden Maßstab vergessen und zu diesen persönlichen Verhöhnungen

greifen läßt – der so apostrophierte „Salon-Philosophaster“

hat seit 1900 eine Professur für Philosophie an der Pariser

Elite-Hochschule École normale

supérieure und am international renommierten

Collège de France

inne, 1901 wird er ins Institut de France

(Académie des sciences morales et politiques), 1914 in die

Académie française

aufgenommen.

Insgesamt

ergibt sich: Die deutsch-französischen Beziehungen erleben einen

neuen Tiefpunkt, dies sowohl auf der staatlich-politischen Ebene als

auch auf der Ebene des persönlichen Austausches zwischen Künstlern,

Literaten und Wissenschaftlern. Nicht alle Informationen sind dem

Text selbst zu entnehmen, insbesondere die Einschätzung der

gegebenen Bewertungen setzt zusätzliche Kenntnisse, und zwar landes-

und personenspezifische, voraus. Auf weitere, für die

Bedeutungszuschreibung relevante Aspekte wird, wiederum anhand der

Stellungnahme Gerhart Hauptmanns, im folgenden Abschnitt verwiesen.

2 Verstehenskontexte

Das deutsch-französische Verhältnis wird bei Hauptmann

relativ ausführlich, wenn auch perspektivisch verkürzt,

angesprochen:

(1b) [2] [...] Ich spreche es aus: Wir haben und hatten keinen

Haß gegen Frankreich: Wir haben einen Kultus mit der bildenden

Kunst, Skulptur und Malerei und mit der Literatur dieses Landes

getrieben. Die Weltschätzung Rodins wurde von Deutschland aus in die

Wege geleitet, wir verehren Anatole France. Maupassant, Flaubert,

Balzac wirken bei uns wie deutsche Schriftsteller. [...]

[3] Es war schmerzlich zu bedauern, daß Deutschland und

Frankreich politisch nicht Freunde sein konnten. Sie hätten es sein

müssen, weil sie Verwalter des kontinentalen Geistesgutes, weil sie

zwei große durchkultivierte europäische Kernvölker sind. Das

Schicksal wollte es anders. Achtzehnhundertsiebzig erkämpften

sich die deutschen Stämme die deutsche Einheit und das Deutsche

Reich. Unter diesen Errungenschaften ward unserm Volk eine mehr

als vierzigjährige friedliche Epoche beschieden. Eine Zeit des

Keimens, des Wachsens, des Erstarkens, des Blühens, des

Fruchttragens ohnegleichen. [...]

Hauptmann macht einen Unterschied zwischen der

allgemeinen Wertschätzung französischer Kunst und französischen

Autoren einerseits und einer schicksalsbedingten politischen

Gegensätzlichkeit andererseits. Diese Darstellung ist

ergänzungsbedürftig:

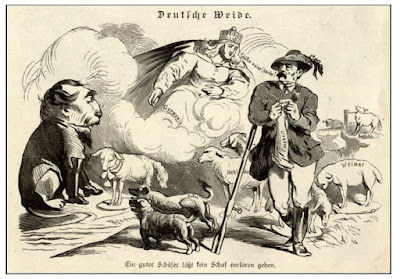

Abb. 1: Deutsch-französische Vorbehalte (Kladderadatsch, 31.3.1867)

Spätestens seit Königgrätz bzw. Sadowa, der

österreichischen Niederlage gegen Preußen im Jahre 1866, der

anschließenden Auflösung des Deutschen Bundes und der Neugründung

des Norddeutschen Bundes unter preußischer Führung kommt es zu

einer Veränderung des deutsch-französischen Verhältnisses.

Die neue Machtposition Preußens erregt das Mißtrauen Frankreichs,

und Napoleon III. fühlt sich sogar zur Forderung territorialer

Kompensationen veranlaßt. Die bis dahin überwiegend germanophile

Haltung beginnt zu bröckeln, die Wirkung des von Mme de Staël

in ihrem Buch De l’Allemagne

(geschrieben 1810) entworfenen Deutschland-Bildes beginnt zu

verblassen. Bezeichnend erscheint hier u.a. die Reaktion eines

Edgar Quinet, ein von deutscher Kultur und Philosophie zunächst

durchaus überzeugter Historiker und Schriftsteller, der bereits 1842

in einem Zeitschriftenbeitrag, überschrieben mit « La

Teutomanie », eine Abkehr von allen nationalistischen Tendenzen

und eine Rückbesinnung auf vergangene Werte und Vorstellungen

fordert:

Que l’Allemagne revienne donc au plus tôt à son génie naturel,

qu’elle soit telle que nous l’avons connue, et les sympathies de

l’étranger ne lui manqueront pas. (Quinet 1842: 938)

Und auf deutscher Seite sorgen

bestimmte Reaktionen des französischen Kaisertums ebenfalls für

eine Abkühlung der Beziehungen. Als Beispiel der gegenseitigen

Feindbild-Konstruktion diene hier die in Abb. 1 wiedergegebene

Karikatur: Bismarck fungiert als der Beschützer der Herde der

deutschen Staaten, und zwar gegenüber Napoleon III., der – als

Löwe dargestellt – von Baden und Bayern verbellt wird4;

im Hintergrund erscheint die Germania mit dem Appell an Bismarck:

„Schütze meine Herde!“ Die bereits 1867 zum Ausdruck kommenden

Spannungen zwischen Preußen und Frankreich führen dann zum Krieg

von 1870/1871 und damit zu einem radikalen Wandel der

deutsch-französischen Beziehungen. Der Erbfeindschafts-Mythos kann

sich nun (vor allem auf deutscher Seite) ungehindert entfalten; doch

auch in Frankreich dominieren starke nationalistische,

deutschfeindliche Tendenzen (Jeismann 1992: 262ff).

Abb. 2: Deutsch-französischer Dauerkonflikt

Ein großes Konfliktfeld stellt die Annexion des Elsaß

und eines Teils von Lothringen dar, ebenso die anschließend

betriebene Germanisierung. Bei Hauptmann ist in (1) [3]

lediglich die Rede von den „deutschen Stämmen“, die sich die

deutsche Einheit und das Deutsche Reich erkämpft hätten; dies habe

letztlich eine „vierzigjährige friedliche Epoche“ begründet,

eine Zeit „des Blühens, des Fruchttragens ohnegleichen“.

Angesichts solcher Formulierungen, die im übrigen sehr an die

Reden des deutschen Kaisers und des Reichskanzlers in den ersten

Augusttagen 1914 erinnern (Lüger 2015), verwundert nicht, daß das

Problem des „Reichlandes“ Elsaß-Lothringen nicht in den Blick

genommen wird, schon gar nicht die damit verbundenen

unterschiedlichen Interessen und Perspektiven (Abb. 2): Aus der

Sicht Preußens handelt es sich bei der Annexion um eine

Maßnahme der „Selbsterhaltung“, und man müsse, so die

Bildunterschrift, „der Bestie die Krallen abschneiden, damit

man künftig Ruhe vor ihr“ habe (die Karikatur zeigt Bismarck, u.a.

sekundiert vom preußischen König Wilhelm, beim Abtrennen dieser

Krallen, nämlich vom Elsaß und von Lothringen). Dieser

Position entgegengesetzt gibt die französische Karikatur in Abb. 2

eine Haltung wieder, wonach es der Patriotismus gebiete, den

Gedanken an die Rückgewinnung Elsaß-Lothringens, eines

integralen Bestandteils Frankreichs (vgl. die Plazierung der

Landesbezeichnung France)

präsent zu halten und an die junge Generation weiterzugeben.

Die

Karikaturen sind gerade wegen ihres pointierenden Charakters

symptomatisch für die von beiden Seiten praktizierte Propaganda

und die letztlich unversöhnlichen Positionen. Sie

veranschaulichen ebenso, in welcher Weise die Aussagen und

Anspielungen Hauptmanns in (1) [2-3] historisch und politisch zu

erweitern bzw. zu korrigieren wären. Bezüglich der dabei bemühten

landeskundlichen Informationen ist Vollständigkeit prinzipiell

nicht sinnvoll anzustreben; wie viel an solchen Wissensbeständen

herangezogen wird, ist immer auch eine Frage der Verstehenstiefe und

der Interessen des Rezipienten.

Ein weiterer Aspekt sei in diesem Zusammenhang noch

genannt: Viele der gemachten Äußerungen stehen in einer mehr oder

weniger direkten Beziehung zu Vorgängertexten. Dies gilt zum Teil

auch für die Erklärung Gerhart Hauptmanns, und zwar besonders

dann, wenn es um politisch wesentliche Punkte geht: z. B. bei

der Betonung der Friedensliebe, der Verteidigung kultureller Werte

und der pauschalen Zurückweisung von Kritik – hier sind

intertextuelle Bezüge zu regierungsoffiziellen Verlautbarungen

unübersehbar. So tauchen einige Formulierungen des folgenden

Auszugs wie vorgeprägte Versatzstücke immer wieder auf:

(1c) [7] [...] Das deutsche Volk, die deutschen Fürsten, an der

Spitze Kaiser Wilhelm der Zweite, haben keinen anderen Gedanken

gehabt, als durch Heer und Flotte den Bienenstock des Reiches, das

fleißige, reiche Wirken des Friedens, zu sichern. [...]

[8]

Der Krieg, den wir führen und der uns aufgezwungen ist, ist ein

Verteidigungskrieg. Wer das bestreiten wollte, der müßte sich

Gewalt antun. [...]

[9]

Wer aber hat diesen Krieg angezettelt? Wer hat sogar den Mongolen

gepfiffen, diesen Japanern, daß sie Europa hintertückisch und feige

in die Ferse beißen? Jedenfalls doch unsere Feinde, die, umgeben von

Kosakenschwärmen, für die europäische Kultur zu kämpfen

vorgeben. [...]

Auf einzelne Nachweise wird hier verzichtet, zumal die

Reden zum Kriegsausbruch bereits diverse Übereinstimmungen

liefern. Man kann solche Aussagen nun auch auf Stellungnahmen

beziehen, die zu ihnen in einem diametralen Gegensatz stehen. Als

Beispiel ließen sich Vorschläge zur Lösung des Elsaß-Problems

nennen, die allerdings meist ignoriert werden, um den einmal

eingeschlagenen Weg, um die These von der politischen

Zwangsläufigkeit (bis hin zum Kriegsausbruch) nicht revidieren zu

müssen. Gleichsam die Probe aufs Exempel liefert die Idee Michel

Bréals zur Neutralitäts-Erklärung von Elsaß-Lothringen:

Je crois qu’il faut demander cette neutralisation comme le seul

moyen d’obtenir pour l’Europe une paix solide et durable.

Neutralisation sous la protection des grandes puissances, qui n’ont

pas plus d’intérêt que nous à vivre dans cet état perpétuel de

défiance et d’armement. […]

Je la demande aussi dans l’intérêt de l’Alsace, qu’on a un

peu trop oubliée jusqu’à présent, et passée sous silence. Elle

deviendra le pays d’élection pour tous ceux qui aiment la liberté

et le progrès pacifique. L’Université de Strasbourg deviendra la

continuation de l’ancienne université où Goethe a passé

quelques-uns des meilleurs jours de sa vie. (Bréal 1913: 36)

Es versteht sich, daß von diesem Vorschlag (wie auch

von anderen ähnlich orientierten Initiativen zur

Friedenssicherung) in den Ausführungen Hauptmanns nicht die

geringste Spur zu finden ist. Solche Überlegungen hätten, wie schon

angedeutet, die eindimensionale und schwarz-weiß-malende

Argumentation sowie die einseitigen Schuldzuweisungen noch

fragwürdiger erscheinen lassen, als sie es ohnehin schon sind.

Insofern sind die absichtsvollen Auslassungen durchaus als

konstitutiv für den vorliegenden Text zu betrachten.

Abb. 3: Kontexte des Leseverstehens

Eines sollte deutlich geworden sein: Die Einschätzung,

die kritische Einordnung des vorliegenden Beitrags von Gerhart

Hauptmann und der mitherangezogenen französischen Dokumente setzt

ohne Frage einerseits voraus, „komplexe Texte im Detail verstehen“

oder „feine stilistische Unterschiede und implizite Bedeutungen

erfassen“ zu können, wie vom GeR (2001: 74) mit den

Kompetenzstandards vorgesehen. Darüber hinaus ist jedoch ein

bestimmtes Kontextwissen erforderlich, wie es sich kaum mit diesen

allgemeinen Hinweisen zum Leseverstehen angeben läßt. Benötigt

werden vielmehr – und zwar sowohl für in der Zielsprache

geschriebene Texte also auch für muttersprachliche Dokumente –

Informationen und Kenntnisse, die die Rezeption von Texten oder

bildlichen Darstellungen in ihrem kommunikativen Zusammenhang

ermöglichen (Abb. 1). Dies betrifft zunächst das

Zuordnenkönnen bestimmter, im Text (oder im Bild) vorhandener

Angaben zu den gemeinten Ereignissen, Sachverhalten, Personen

und Orten (= Kontextwissen im engeren Sinne). Auf einer

allgemeineren Ebene ist landeskundliches Hintergrundwissen

einzubeziehen (= Kontextwissen im weiteren Sinne): Wie gestaltet sich

z. B. das deutsch-französische Verhältnis zu einem bestimmten

Zeitpunkt? Wie sehen die Konstellationen der politischen Akteure

aus, welche Handlungsmotivationen, welche Ziele, welche Positionen

sind im Spiel? Wie lassen sich gegebene Entscheidungen,

Stellungnahmen oder Handlungsabläufe begründen? Schließlich kommt

es darauf an, auf dieser Grundlage zu einer kritischen Einordnung, zu

einer problematisierenden Auseinandersetzung bezüglich der

gewählten Materialien zu gelangen. Im konkreten Fall: den Text

Hauptmanns als nationalistisch geprägtes Pamphlet einstufen zu

können. Es erübrigt sich der Hinweis, daß die genannten Ebenen und

die jeweils angeführten Aspekte nicht als eindeutig abgrenzbare, in

Multiple Choice-Manier abprüfbare Komponenten aufzufassen sind.

3 Scheitern im „Dialog“

Nur kurz nach der Publikation des Hauptmann-Artikels

antwortet Romain Rolland mit einem Offenen Brief im Journal

de Genève vom 2.9.1914 (s. Anhang, Text

(2)). Im Mittelpunkt seiner Replik stehen vor allem drei Punkte: Zum

einen sei nicht die deutsche Bevölkerung für die bisherigen – als

kriminell zu betrachtenden – Geschehnisse verantwortlich zu machen

((2) [2]). Zweitens wendet sich Rolland gegen die Ansicht, der

Krieg sei eine Frage des Schicksals (vgl. bei Hauptmann die Passage

(1) [3]), und betont das politische Versagen, die

Willenlosigkeit und die mangelnde Bewußtwerdung der betroffenen

Völker:

(2a) [2] [...] Ce n’est pas que je regarde, ainsi que vous,

la guerre comme une fatalité. Un Français ne croit pas à la

fatalité. La fatalité, c’est l'excuse des âmes sans volonté. La

guerre est le fruit de la faiblesse des peuples et de leur stupidité.

On ne peut que les plaindre, on ne peut leur en vouloir. [...]

Das Hauptaugenmerk gilt schließlich jedoch einem

Appell, den Rolland in ausgesprochen massiver Form an Gerhart

Hauptmann direkt richtet. Bevor es dazu kommt, wartet der Offene

Brief mit einer Einleitung auf, die die grundsätzliche, jeden

nationalen Haß ablehnende Haltung des Autors unterstreicht:

(2b) [1] Je ne suis pas, Gerhart Hauptmann, de ces Français qui

traitent l’Allemagne de barbare. Je connais la grandeur

intellectuelle et morale de votre puissante race. Je sais tout ce que

je dois aux penseurs de la vieille Allemagne ; et encore à

l’heure présente, je me souviens de l’exemple et des paroles de

notre Gœthe — il est à l’humanité entière —

répudiant toute haine nationale et maintenant son âme calme, à ces

hauteurs « où l’on ressent le bonheur ou le malheur des

autres peuples comme le sien propre ». J’ai travaillé,

toute ma vie, à rapprocher les esprits de nos deux nations ; et

les atrocités de la guerre impie qui les met aux prises, pour la

ruine de la civilisation européenne, ne m’amèneront jamais à

souiller de haine mon esprit.

Rolland möchte nicht sogleich in die Reihe derer

eingeordnet werden, die Deutschland oder den Deutschen pauschal

Barbarentum unterstellen. Es ist daher kein Zufall, wenn er zu Beginn

von intellektueller und moralischer Größe spricht und hervorhebt,

in welchem Maße er sich den Denkern der « vieille Allemagne »

zu Dank verpflichtet fühlt. Ebensowenig ist es ein Zufall, wenn

Rolland sich – wie übrigens zuvor auch schon Michel Bréal in

seiner obigen Stellungnahme – auf Goethe als verbindende

Instanz beruft und mit dessen Worten gleichsam eine alle Grenzen

überschreitende Solidarität anmahnt. Auf diese Weise kann sich der

Autor als Verfechter eines europäischen Friedens positionieren,

der an den überkommenen kulturellen Werten festhält und die

gegenwärtige Politik der Zerstörung ablehnt. Darüber hinaus

wird mit dem Verweis auf die gemeinsame Wertebasis ein Maßstab

eingeführt, nach dem die aktuellen Geschehnisse zu beurteilen wären.

Diese Voraussetzungen bestimmen dann auch die Kritik und die

Vorwürfe, die Rolland gegenüber Hauptmann äußert:

Die Kritik umfaßt mehrere Etappen: Der erste Vorwurf

richtet sich gegen den Umstand, daß mit Belgien ein Land angegriffen

werde, das – wie die Deutschen in den Befreiungskriegen –

lediglich seine Unabhängigkeit verteidige; das sei nicht hinnehmbar

(« c’en est trop ! »), das Vorgehen sei eine

Schande (« quelle honte ! »). Zudem richten sich die

Angriffe nicht nur gegen das lebende Belgien, sondern mit der

Zerstörung ganzer Städte vernichte man auch die Vergangenheit

(« vous faites la guerre aux morts »). Vorläufiger

Endpunkt ist die vor diesem Hintergrund nur als rhetorische Frage zu

verstehende Äußerung « êtes-vous

les petits-fils de Gœthe, ou ceux d’Attila ? » Die hier

feststellbare Zuspitzung erscheint zwar kaum noch steigerbar,

doch Rolland fährt mit einer wortreich eingeleiteten und

persönlich adressierten Aufforderung fort. Bereits die Wahl der

Verben mutet ungewöhnlich an und zeugt von der Intensität des

Disputs (« je m’adresse contre vous », « je vous

adjure », « je vous somme »); außerdem formuliert

der Autor hier im Namen Europas, der Zivilisation, der Ehre der

germanischen Rasse (mit dreifachem « au nom de ») und

erwartet von seinem Gegenüber letztlich, mit aller Kraft gegen das

begangene Verbrechen zu protestieren:

(2d) [5] Ce n’est pas à l’opinion du reste de l’univers

que je m’adresse contre vous. C’est à vous-même, Hauptmann. Au

nom de notre Europe, dont vous avez été jusqu’à cette heure un

des plus illustres champions, — au nom de cette civilisation pour

laquelle les plus grands des hommes luttent depuis des siècles, —

au nom de l’honneur même de votre race germanique, Gerhart

Hauptmann, je vous adjure, je vous somme, vous et l’élite

intellectuelle allemande où je compte tant d’amis, de protester

avec la dernière énergie contre ce crime qui rejaillit sur vous.

Um seinem Appell weiteren Nachdruck zu verleihen, fügt

Rolland abschließend noch die folgenden metakommunikativen Zusätze

hinzu:

(2e) [7] J’attends de vous une réponse, Hauptmann, une

réponse qui soit un acte. L’opinion européenne l’attend, comme

moi. Songez-y : en un pareil moment, le silence même est un

acte.

Der Offene Brief Romain Rollands an Gerhart Hauptmann

schlägt in Deutschland ein wie eine Bombe (Cheval 1963: 302ff).

In der Presse wird der Text häufig reduziert auf den Satz

« êtes-vous les

petits-fils de Gœthe, ou ceux d’Attila ? », ohne

sich dabei auf eine wirkliche inhaltliche Debatte einzulassen. Auf

deutscher Seite betrachtet man vor allem den Vergleich mit Attila und

den als barbarisch geltenden Hunnen als nicht annehmbare Provokation,

ganz abgesehen von der Undankbarkeit, die man Rolland vorhält,

da ja sein Roman Jean-Christophe

in Deutschland sehr wohlwollend aufgenommen worden sei.

In dem Zusammenhang ist weiterhin zu berücksichtigen,

daß der Offene Brief keineswegs nur die persönliche Mitteilung an

einen deutschen Schriftsteller namens Gerhart Hauptmann

darstellt. Im Gegenteil: Es geht eher darum, öffentlich und in

aller Deutlichkeit konträre Standpunkte sichtbar zu machen,

Unvereinbarkeiten zu betonen, die Gegenseite bloßzustellen und

so die Wirksamkeit der eigenen Argumentation zu erhöhen. Die Form

des Offenen Briefs sorgt für eine Vervielfachung der Adressaten; die

Mitteilung ist zwar noch persönlich adressiert, aber nunmehr einem

prinzipiell unbegrenzten Leserpublikum zugänglich. Damit dürfte

auch zusammenhängen, daß der argumentative Austausch leicht in

eine inszenierte Schein-Diskussion übergeht – das umso mehr, als

die vertretenen Positionen sehr weit auseinanderliegen und die Chance

einer Annäherung oder einer Meinungsänderung äußerst gering ist:

L’argumentation destinée à l’autre se transforme dès lors en

lutte verbale donnée en spectacle à des tiers. Il s’agit

d’exploiter la facture de la lettre ouverte pour feindre de

s’adresser à l’allocutaire alors qu’on tente en réalité à

la fois de rallier son propre camp autour d’un étendard, et de se

donner raison aux yeux du monde civilisé. (Amossy 2004: 33)

Aufgrund der Mehrfachadressierung, die für öffentlich

präsentierte Texte generell gegeben ist, kann auch mit

unterschiedlichen Bedeutungszuschreibungen gerechnet werden. Das

Textverstehen ist nicht einfach und nicht ausschließlich eine

Funktion der Äußerungseigenschaften. In Abhängigkeit vom

Situationszusammenhang, vom jeweiligen Kontext und je nach

Vorinformationen und Vorerwartungen können Textmitteilungen

anders interpretiert, bewertet und eingeordnet werden. Diese

Selbstverständlichkeit gilt ebenso für den Beitrag Romain Rollands.

So gesehen, eröffnet bereits die Einleitung verschiedene

Deutungsmöglichkeiten. Mag gegenüber Hauptmann noch das

Bemühen anklingen, die Wertschätzung deutscher „Dichter und

Denker“ zu betonen, dürfte mit Blick auf andere Adressaten die

Selbstpräsentation Rollands stärker in den Vordergrund treten. Aus

der Perspektive lassen sich die Äußerungen in (2) [1] auch

verstehen als Versuch, sich als Vertreter gemeinsamer

europäischer Werte, als aktiver Verfechter einer

deutsch-französischen Verständigung darzustellen, als jemand, der

sich nicht vorschnell verbreiteten Urteilen anschließt und nicht

einfach einem blinden Pazifismus folgt. Es geht also darum, in

der hier nun öffentlich geführten Debatte eine möglichst

parteienübergreifende Position einzunehmen. Als Gesamttext

kann man den Offenen Brief zwar zunächst als Appell an Gerhart

Hauptmann, gegen die Kriegsverbrechen in Belgien zu

protestieren, auffassen – mit der Einschränkung allerdings, daß

Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Aufforderung angebracht

erscheinen; darüber hinaus dürfte der Text aber je nach

Adressatengruppe darauf abzielen, das Vorgehen des deutschen Militärs

zu verurteilen (z. B. bei deutschen Lesern), eine Unterstützung

der friedenspolitischen Bemühungen zu propagieren (z. B. in der

internationalen Öffentlichkeit), Mitgefühl, Empörung, Solidarität

zum Ausdruck zu bringen (z. B. in Belgien) oder die Ablehnung

des Krieges zu bekräftigen (z. B. bei einem gleichgesinnten

Publikum). Einen Überblick über verschiedene Lesarten gibt

Schaubild 2 wieder:

Abb. 4: Mehrfachadressierung

Die darauffolgende Antwort Gerhart

Hauptmanns, wiederum publiziert in der Vossischen

Zeitung vom 10.9.19145,

bestätigt die Unmöglichkeit des Dialogs zwischen den beiden

Autoren. Dies betrifft zunächst die inhaltliche Ebene; so wird ohne

jede Einschränkung die These vom durch Rußland, England und

Frankreich erzwungenen Krieg wiederholt ((3) [1]), und auf die

von deutschen Truppen in Belgien begangenen Massaker geht Hauptmann

konkret gar nicht erst ein. Es gibt lediglich mit der tautologischen

Formel Krieg ist Krieg

einen indirekten Hinweis, mit dem alle Einwände und

Vorhaltungen hinfällig zu sein scheinen:

(3a)

[4] Krieg ist Krieg. Sie mögen sich über den Krieg beklagen,

aber nicht über Dinge wundern, die von diesem Elementarereignis

unzertrennlich sind.

Außerdem spricht Hauptmann – unter

Verweis auf deutsche Regierungsquellen – von einem „Riesenschwall

deutschfeindlicher Lügen“ ((3) [7]) und sieht bei allem

die „französische Lügenpresse“ am Werk ((3) [5]); dazu der

kommentierende Gemeinplatz „Der zur Ohnmacht Verurteilte

greift zu Beschimpfungen“ ((3) [6]).6

Nicht minder schwer wiegen die persönlichen Vorbehalte,

die Hauptmann vorbringt:

(3b) [2] [...] Sie

haben an der Versöhnung beider Völker mit Eifer gearbeitet.

Trotzdem sehen Sie jetzt, wo der blutige Riß auch Ihr schönes

Friedenskonzept, wie so viele andere, vernichtet hat, unser Land

und Volk mit französischen Augen an: und jede Mühe wird ganz gewiß

vergeblich sein, Sie deutsch- und klarblickend zu machen.

[3]

Natürlich ist alles schief, alles grundfalsch, was Sie von unserer

Regierung, unserem Heer, unserem Volke sagen. Es ist so falsch,

daß mich in dieser Beziehung Ihr offener Brief wie eine leere,

schwarze Fläche anmutet.

Rolland sei, so Hauptmann, aufgrund seiner

„französischen Augen“ gar nicht zu einem neutralen Blick in der

Lage und Hoffnungen, ihn „deutsch- und klarblickend zu

machen“, seien „ganz gewiß vergeblich“. Insofern fehle den

Aussagen jede Glaubwürdigkeit, es sei „alles schief, alles

grundfalsch“ und der Offene Brief „wie eine leere, schwarze

Fläche“. Die wechselseitige Ablehnung und die Gegensätzlichkeit

der Positionen könnten kaum größer sein.

Es erübrigt sich daher fast der

Hinweis, daß auch mit den folgenden Stellungnahmen keine

Annäherung mehr erreicht wird, weder zwischen Rolland und Hauptmann

noch zwischen anderen Autoren, die vergleichbare

Auseinandersetzungen führen. Romain Rolland veröffentlicht

einige Tage später, am 22.9.1914, einen längeren Beitrag im Journal

de Genève unter dem

Titel « Au-dessus de la mêlée ».7

Hier wendet er sich vor allem an das „junge Europa“, über die

nationalen Grenzen hinaus, analysiert kritisch die nationalistische

Propaganda, verurteilt die Haltung der Staatschefs, wenn es darum

geht, Verantwortung zu übernehmen (« chacun s’efforce

sournoisement d’en rejeter la charge sur l’adversaire »

(2013: 68)), und kommt zu der Folgerung: « Entre nos peuples

d’Occident, il n’y avait aucune raison de guerre. » (2013:

74) Für die Hoffnung, daß sich jenseits des nationalen Hasses und

der ausgetragenen Feindseligkeiten bald wieder ein Geist der

Brüderlichkeit und der Solidarität herausbilden könnte, sieht

Rolland selbst jedoch nur geringe Chancen der Verwirklichung:

« Je sais que de telles pensées ont peu de chances d’être

écoutées, aujourd’hui. » (2013: 79)

Nimmt man die angeführten Zitate und Einlassungen von

Henri Bergson bis zur letztgenannten Stellungnahme von Romain Rolland

zusammen, bleibt als Fazit nur die Feststellung extrem verfestigter

Positionen und mehrfach blockierter Dialogversuche:

Abb. 5: Blockierter Dialog

4 Faktenabstinenz, Bildungs„ballast“

Die Besprechung der in den Abschnitten 2 und 3

herangezogenen Dokumente veranschaulicht einmal mehr, in welchem Maße

das Textverstehen von mehrdimensionalen und mehrdeutigen

Sinnzuschreibungen geprägt ist. Dieser offenkundigen

inhaltlichen Komplexität, zumal dann, wenn auch historische

Zusammenhänge angesprochen werden, können die

Kompetenzstandards des GeR kaum gerecht werden. Es ist besonders

das Abstrahieren von allem Inhaltlichen, was ein reduziertes,

stark auf die sprachliche Oberfläche bezogenes Textverstehen

begünstigt. Hierzu nochmals eine aufschlußreiche Kompetenzangabe

zum Leseverstehensbereich „Information und Argumentation

verstehen“:

C1 / C2: Kann ein weites Spektrum langer, komplexer

Texte, denen man im gesellschaftlichen, beruflichen Leben oder

in der Ausbildung begegnet, verstehen und dabei feinere Nuancen auch

von explizit oder implizit angesprochenen Einstellungen und

Meinungen erfassen. (GeR 2001: 76)

Solche Deskriptoren bleiben vage, es fehlt ein wie auch

immer gearteter Themenbezug. Genannt werden lediglich allgemeine

Kommunikationsformen (z. B. „Korrespondenz lesen und

verstehen“, „Schriftliche Anweisungen verstehen“,

„Muttersprachliche Gesprächspartner verstehen“ ...) oder

bestimmte mediale Präsentationsweisen (z. B. „Fernsehsendungen

und Filme verstehen“). Kommunizieren ohne Inhalte ist jedoch

schwierig, das dürfte selbst für den small

talk gelten. Eingängig hat dies bereits

Armin Volkmar Wernsing formuliert:

Kompetenzen und schon ihr Erwerb sind wegen der „zugrundeliegenden

Wissensbestände“, aber auch wegen der Gegenstände, an denen

sie ausgeübt werden, nie inhaltsfrei. Reiten lernt man nur mit einem

Pferd, nicht mit einem Fahrrad oder einer Gabel. Und eigentlich hätte

zu der Liste der Kompetenzen dann auch eine Liste der Gegenstände

gehört, an denen man sie zu erwerben hat. Aber dann wäre die

intellektuelle Dürftigkeit der Kompetenzpädagogik nicht zu

verbergen gewesen, die etwa zur nahezu tautologischen Definition

des Leitziels der interkulturellen Handlungsfähigkeit als

„kompetenten Umgang“ führt. (2016: 19; vgl. auch Wernsing 2008:

376)

Wie bereits eingangs betont, lassen sich Sprache und

Kultur nicht einfach trennen, auch wenn sich Meßbarkeit und

Evaluierbarkeit dabei bisweilen weniger entfalten lassen. Die

zugegebenermaßen recht spezielle Thematik der bisherigen

Ausführungen hat exemplarisch verdeutlicht, was bei der Einordnung

von Ereignissen und Sachverhalten, der Bewertung von Interessen,

Positionen und Entwicklungen sowie bei der Erklärung von

Vielschichtigkeit und Mehrfachadressierung von Textinformationen

zu berücksichtigen ist. Für das Verständnis von Anspielungen ist

nicht selten die Kenntnis „harter Fakten“ unerläßlich. Der

Zusammenhang von Textverstehen und kulturellem Wissen wird in Abb. 6

zu skizzieren versucht:

Abb. 6: Textverstehen und kulturelles Wissen

Dabei zeigt sich, daß ein solcher Zusammenhang nichts

Abgeschlossenes ist, sondern prinzipiell in verschiedene Richtungen

vertieft werden kann. So ließe sich im vorliegenden Fall der

„Dialog“ zwischen Gerhart Hauptmann und Romain Rolland um

zusätzliche, mehr oder weniger direkt anschließende Stellungnahmen

erweitern und um Perspektiven anderer Protagonisten und anderer

Länder ergänzen.

Ohne die Relevanz der Ausbildung sprachpraktischer

Fertigkeiten geringschätzen zu wollen – hier liegt ohne Frage

eine der Stärken des GeR –, stellt die inhaltliche Beliebigkeit,

der Verzicht auf soziopolitische und historische Aspekte, ein großes

Manko dar. Und über die Abkehr von bewährten Bildungszielen

kann auch der Umstand nicht hinwegtäuschen, daß Kompetenzstandards

– allen Entfachlichungs- und Entkulturalisierungstendenzen zum

Trotz – auf allen Ebenen gezielt als Bildungsstandards etikettiert

werden. Um den inhaltlich-kulturellen Erosionsprozeß zu

rechtfertigen bzw. schönzureden, wird, speziell von

bildungstechnokratischer Seite, allzu oft eine Ballast-Metaphorik

bemüht, wonach Studien- und Lehrpläne konsequent zu

„entschlacken“, „abzuspecken“, zu „entrümpeln“ oder

zu „verschlanken“ seien. Einen treffenden und prägnant

resümierenden Kommentar zu dieser unbedachten, nichtsdestoweniger

zielgerichteten Niveauverflachungs-Rhetorik liefert wiederum

Wernsing:

Wie die nicht widerlegte, sondern einfach

geschredderte Bildungs-Philosophie nicht mit fliegenden Fahnen,

sondern sang- und klanglos unterging, gegen die Ökonomie

ausgetauscht wurde, aus der Mode kam, und das innerhalb weniger

Jahre, das ist ein überaus rätselhafter Vorgang, bei dem die

Europäische Union eine unrühmliche Rolle spielt. Wie konnte man

sich von Leerformeln und Containerbegriffen wie etwa

„Leseverstehenskompetenz“ (ohne Angabe der Texte, an denen sie

wirksam werden soll) beschwatzen lassen? (Wernsing 2016: 20)

8

Es wäre zweifellos naiv, die verordnete

Kompetenzorientierung und die damit einhergehende Vernachlässigung

landeskundlicher und literarischer Lernziele als zufällig und nur

fremdsprachendidaktisch motiviert sehen zu wollen. Die Integration

von Erziehungszielen in eine umfassendere wirtschaftspolitische

Entwicklung weist – mittels der Kompetenzpädagogik –

detailliert Wernsing (2016) nach; auf die

„Verbetriebswirtschaftlichung“ und die Einflüsse eines

neoliberalen Managements im Hochschulbereich hat zuvor bereits

Knobloch (2008) hingewiesen. An politischer Kohärenz fehlt es diesen

Trends zumindest nicht.

Anhang

(1) Gerhart Hauptmann: Gegen

Unwahrheit!

[1] Wir sind ein eminent

friedliebendes Volk. Der oberflächliche Feuilletonist Bergson in

Paris mag uns immerhin Barbaren nennen, der große Dichter und

verblendete Gallomanne Mäterlinck uns mit ähnlichen hübschen

Titeln belegen, nachdem er uns früher „das Gewissen Europas“

genannt hat. Die Welt weiß, daß wir ein altes Kulturvolk sind. Die

Idee des Weltbürgertums hat nirgends tiefere Wurzeln geschlagen als

bei uns. Man betrachte unsere Übersetzungs-Literatur und nenne mir

dann ein Volk, das sich ebenso wie wir bemüht, dem Geist und der

Eigenart anderer Völker gerecht zu werden, ihre Seele liebevoll

eingehend zu verstehen.

[2] Auch Mäterlinck hat

bei uns seinen Ruhm und sein Gold gewonnen. Für einen

Salon-Philosophaster, wie Bergson, ist allerdings im Land Kants

und Schopenhauers kein Platz. Ich spreche es aus: Wir haben und

hatten keinen Haß gegen Frankreich: Wir haben einen Kultus mit der

bildenden Kunst, Skulptur und Malerei und mit der Literatur dieses

Landes getrieben. Die Wertschätzung Rodins wurde von Deutschland aus

in die Wege geleitet, wir verehren Anatole France. Maupassant,

Flaubert, Balzac wirken bei uns wie deutsche Schriftsteller. Wir

haben tiefe Zuneigung zu dem Volkstum Süd-Frankreichs.

Leidenschaftliche Verehrer Mistrals findet man in kleinen

deutschen Städten, in Gäßchen und Mansarden.

[3] Es war schmerzlich zu

bedauern, daß Deutschland und Frankreich politisch nicht Freunde

sein konnten. Sie hätten es sein müssen, weil sie Verwalter des

kontinentalen Geistesgutes, weil sie zwei große durchkultivierte

europäische Kernvölker sind. Das Schicksal wollte es anders.

Achtzehnhundertsiebzig erkämpften sich die deutschen Stämme

die deutsche Einheit und das Deutsche Reich. Unter diesen

Errungenschaften ward unserm Volk eine mehr als vierzigjährige

friedliche Epoche beschieden. Eine Zeit des Keimens, des Wachsens,

des Erstarkens, des Blühens, des Fruchttragens ohnegleichen. [...]

[7] Aber Kaiser Wilhelm der

Zweite, oberster Kriegsherr des Reiches, hat aus wahrhaftiger Seele

den Frieden geliebt und den Frieden gehalten. Unsere exakte Armee

sollte einzig der Verteidigung dienen. Wir wollten drohenden

Angriffen gegenüber gerüstet sein. Ich wiederhole: Das

deutsche Volk, die deutschen Fürsten, an der Spitze Kaiser

Wilhelm der Zweite, haben keinen anderen Gedanken gehabt, als

durch Heer und Flotte den Bienenstock des Reiches, das fleißige,

reiche Wirken des Friedens, zu sichern. [...]

[8] Der Krieg, den wir führen

und der uns aufgezwungen ist, ist ein Verteidigungskrieg. Wer

das bestreiten wollte, der müßte sich Gewalt antun. Man betrachte

den Feind an der östlichen, an der nördlichen, an der westlichen

Grenze. Unsere Blutsbrüderschaft mit Österreich bedeutet für

beide Länder die Selbsterhaltung. Wie man uns die Waffe in

die Hand gezwungen hat, das mag jeder, dem es um Einsicht, statt um

Verblendung zu tun ist, aus dem Depeschenwechsel zwischen Kaiser

und Zar sowie zwischen dem Kaiser und dem König von England

entnehmen. Freilich, nun haben wir die Waffe in der Hand, und

nun legen wir sie nicht mehr aus der Hand, bis wir vor Gott und

Menschen unser heiliges Recht erwiesen haben.

[9] Wer aber hat diesen

Krieg angezettelt? Wer hat sogar den Mongolen gepfiffen, diesen

Japanern, daß sie Europa hintertückisch und feige in die Ferse

beißen? Jedenfalls doch unsere Feinde, die, umgeben von

Kosakenschwärmen, für die europäische Kultur zu kämpfen vorgeben.

Nur mit Schmerz und mit Bitterkeit spreche ich das Wort England aus.

Ich gehöre zu denjenigen Barbaren, denen die englische Universität

Oxford ihren Doktorgrad honoris causa verlieh. Ich habe Freunde in

England, die mit einem Fuß auf dem geistigen Boden Deutschlands

stehen. Haldane, ehemals Kriegsminister, und mit ihm zahllose

Engländer traten regelmäßige Wallfahrten nach dem kleinen,

barbarischen Weimar an, wo die Barbaren Goethe, Schiller, Herder,

Wieland und andere für die Humanität einer Welt gewirkt haben.

Wir haben einen deutschen Dichter, dessen Dramen, wie keines anderen

deutschen Dichters, Nationalgut geworden sind: er heißt Shakespeare.

Dieser Shakespeare ist aber zugleich Englands Dichterfürst. Die

Mutter unseres Kaisers war eine Engländerin, die Gattin des

englischen Königs ist eine Deutsche. Und doch hat diese stamm- und

wahlverwandte Nation uns die Kriegserklärung ins Haus geschickt.

Warum? Der Himmel mag es wissen.

[10] Soviel ist gewiß, daß

das nun eröffnete bluttriefende Weltkonzert in einem englischen

Staatsmann seinen Impresario und Dirigenten hat. Allerdings ist die

Frage, ob das Finale dieser furchtbaren Musik noch den gleichen

Dirigenten am Pult sehen wird. „Mein Vetter, Du hast es nicht gut

gemeint, weder mit Dir selbst noch mit uns, als Deine Werkzeuge den

Mordbrand in unsere Hütten warfen.“ Während ich diese Worte

schreibe, ist der Tag der Sonnenfinsternis vorübergegangen. Die

deutsche Armee hat zwischen Metz und den Vogesen acht französische

Armeekorps geworfen, und sie sind auf der Flucht. Wer als Deutscher

inmitten des Landes lebt, fühlte: es sollte, es mußte so kommen.

Man legte uns einen eisernen Ring um die Brust, und so wußten wir,

diese Brust mußte sich dehnen, mußte den Ring sprengen oder aber zu

atmen aufhören. [...]

[11] Durch den

vollständigen Sieg deutscher Waffen wäre die Selbständigkeit

Europas sichergestellt. Es würde darauf ankommen, den

Völkerfamilien des Kontinents begreiflich zu machen, daß

dieser Weltkrieg der letzte unter ihnen bleiben muß. Sie müssen

endlich einsehen, daß ihre blutigen Duelle nur demjenigen

schmählichen Vorteil einbringen, der, ohne mitzukämpfen, sie

anstiftet. Dann müssen sie einer gemeinsamen, tiefkulturellen

Friedensarbeit obliegen, die Mißverständnisse unmöglich

macht.

[12] Es war in dieser

Beziehung vor dem Kriege schon viel geschehen. Im friedlichen

Wettstreit fanden sich die Nationen und sollten sich noch zuletzt in

den Olympischen Spielen zu Berlin finden. Ich erinnere an die

Wettflüge, Wettfahrten, Wettrennen, an die internationale

Wirksamkeit von Kunst und Wissenschaft und die große internationale

Preisstiftung. Das Barbarenland Deutschland ist, wie man weiß, den

anderen Völkern mit großartigen Einrichtungen sozialer Fürsorge

vorangegangen. Ein Sieg müsste uns verpflichten, auf diesem Wege

durchgreifend weiter zu gehen und die Segnungen solcher Fürsorge

allgemein zu verbreiten.

[13] Unser Sieg würde

fernerhin dem germanischen Völkerkreise seine Fortexistenz zum

Segen der Welt garantieren. [...]

[14] Ich höre, daß man im

Ausland eine Unmenge lügnerische Märchen auf Kosten unserer Ehre,

unserer Kultur und unserer Kraft zimmert. Nun, diejenigen, die da

Märchen fabulieren, mögen bedenken, daß die gewaltige Stunde dem

Märchenerzähler nicht günstig ist. An drei Grenzen steht unsere

Blutzeugenschaft. Ich selbst habe zwei meiner Söhne

hinausgeschickt. Alle diese furchtlosen deutschen Krieger wissen

genau, für was sie ins Feld gezogen sind. Man wird keinen

Analphabeten darunter finden. Aber desto mehr solche, die neben dem

Gewehr in der Faust, ihren Goethischen Faust, ihren Zarathustra, ein

Schopenhauersches Werk, die Bibel oder Homer im Tornister haben.

Und auch die, die kein Buch im Tornister haben, wissen, daß sie für

einen Herd kämpfen, an dem jeder Gastfreund sicher ist.

[15] Auch jetzt hat man bei

uns keinem Franzosen, Engländer oder Russen ein Haar gekrümmt oder

gar, wie im Lande des empfindsamen Herrn Mäterlinck, an wehrlosen

Opfern, einfachen, einsässigen deutschen Bürgern und Bürgerfrauen,

grausamsten, fluchwürdigen, nichtsnutzigen, bestialischen

Meuchelmord geübt. Ich gebe auch Herrn Mäterlinck speziell die

Versicherung, daß niemand in Deutschland daran denkt, sich von

solchen Handlungen einer Kulturnation etwa zur Nachahmung reizen zu

lassen. Wir wollen und werden lieber weiter deutsche Barbaren sein,

denen die vertrauensvoll unsere Gastfreundschaft genießenden Frauen

und Kinder unserer Gegner heilig sind. Ich kann ihm versichern, daß

wir, bei aller Achtung vor einer „höheren Gesittung“ der

französisch-belgischen Zunge, uns doch niemals dazu verstehen

werden, belgische Mädchen, Weiber und Kinder in unserem Land feige

unter qualvollen Martern hinzuschlachten.

[16] Wie gesagt: An den

Grenzen steht unsere Blutzeugenschaft, der Sozialist neben dem

Bourgeois, der Bauer neben dem Gelehrten, der Prinz neben dem

Arbeiter, und alle kämpfen für deutsche Freiheit, deutsches

Familienleben, für deutsche Kunst, deutsche Wissenschaft, deutschen

Fortschritt; sie kämpfen mit vollem, klarem Bewußtsein für einen

edlen und reichen Nationalbesitz, für innere und auch äußere

Güter, die alle dem allgemeinen Fortschritt und Aufstieg der

Menschheit dienstbar sind.

(Vossische Zeitung 26.8.1914)

(2) Lettre ouverte à Gerhart Hauptmann

Samedi 29 août 1914

[1] Je ne suis pas, Gerhart

Hauptmann, de ces Français qui traitent l’Allemagne de barbare. Je

connais la grandeur intellectuelle et morale de votre puissante race.

Je sais tout ce que je dois aux penseurs de la vieille Allemagne ;

et encore à l’heure présente, je me souviens de l’exemple et

des paroles de notre Gœthe — il est à l’humanité entière —

répudiant toute haine nationale et maintenant son âme calme, à ces

hauteurs « où l’on ressent le bonheur ou le malheur des

autres peuples comme le sien propre ». J’ai travaillé, toute

ma vie, à rapprocher les esprits de nos deux nations ; et les

atrocités de la guerre impie qui les met aux prises, pour la ruine

de la civilisation européenne, ne m’amèneront jamais à souiller

de haine mon esprit.

[2] Quelques raisons que

j’aie donc de souffrir aujourd’hui par votre Allemagne et de

juger criminels la politique allemande et les moyens qu’elle

emploie, je n’en rends point responsable le peuple qui la subit et

s’en fait l’aveugle instrument. Ce n’est pas que je regarde,

ainsi que vous, la guerre comme une fatalité. Un Français ne croit

pas à la fatalité. La fatalité, c’est l'excuse des âmes sans

volonté. La guerre est le fruit de la faiblesse des peuples et de

leur stupidité. On ne peut que les plaindre, on ne peut leur en

vouloir. Je ne vous reproche pas nos deuils ; les vôtres ne

seront pas moindres. Si la France est ruinée, l’Allemagne le sera

aussi. Je n’ai même pas élevé la voix, quand j’ai vu vos

armées violer la neutralité de la noble Belgique. Ce forfait contre

l’honneur, qui soulève le mépris dans toute conscience droite,

est trop dans la tradition politique de vos rois de Prusse ; il

ne m’a pas surpris.

[3] Mais la fureur avec

laquelle vous traitez cette nation magnanime, dont le seul crime est

de défendre jusqu’au désespoir son indépendance et la justice,

comme vous-mêmes, Allemands, l’avez fait en 1813 c’en est trop !

L’indignation du monde se révolte. Réservez-nous ces violences à

nous Français, vos vrais ennemis ! Mais vous acharner

contre vos victimes, contre ce petit peuple belge infortuné et

innocent !... quelle honte !

[4] Et non contents de vous

en prendre à la Belgique vivante, vous faites la guerre aux morts, à

la gloire des siècles. Vous bombardez Malines, vous incendiez

Rubens. Louvain n’est plus qu’un monceau de cendres, — Louvain

avec ses trésors d’art, de science, la ville sainte ! Mais

qui donc êtes-vous ? et de quel nom voulez-vous qu’on vous

appelle à présent, Hauptmann, qui repoussez le titre de barbares ?

Êtes-vous les petits-fils de Gœthe, ou ceux d’Attila ?

Est-ce aux armées que vous faites la guerre, ou bien à l’esprit

humain ? Tuez les hommes, mais respectez les œuvres !

C’est le patrimoine du genre humain. Vous en êtes, comme nous

tous, les dépositaires. En le saccageant, comme vous faites, vous

vous montrez indignes de ce grand héritage, indignes de prendre rang

dans la petite armée européenne qui est la garde d’honneur de la

civilisation.

[5] Ce n’est pas à

l’opinion du reste de l’univers que je m’adresse contre vous.

C’est à vous-même, Hauptmann. Au nom de notre Europe, dont vous

avez été jusqu’à cette heure un des plus illustres champions, —

au nom de cette civilisation pour laquelle les plus grands des hommes

luttent depuis des siècles, — au nom de l’honneur même de votre

race germanique, Gerhart Hauptmann, je vous adjure, je vous

somme, vous et l’élite intellectuelle allemande où je compte tant

d’amis, de protester avec la dernière énergie contre ce crime qui

rejaillit sur vous.

[6] Si vous ne le faites

point, vous montrez de deux choses l’une, — ou bien que vous

l’approuvez (et alors que l’opinion du monde vous écrase !)

— ou bien que vous êtes impuissants à élever la voix contre les

Huns qui vous commandent. Et alors, de quel droit pouvez-vous encore

prétendre, comme vous l’avez écrit, que vous combattez pour la

cause de la liberté et du progrès ? Vous donnez au monde la

preuve qu’incapables de défendre la liberté du monde, vous l’êtes

même de défendre la vôtre, et que l’élite allemande est

asservie au pire despotisme, à celui qui mutile les chefs-d’œuvre

et assassine l’Esprit humain.

[7] J’attends de vous une

réponse, Hauptmann, une réponse qui soit un acte. L’opinion

européenne l’attend, comme moi. Songez-y : en un pareil

moment, le silence même est un acte.

(Romain Rolland, Journal de

Genève 2.9.1914)

(3) Antwort an Herrn Romain

Rolland

[1] Sie richten, Herr

Rolland, öffentliche Worte an mich, aus denen der Schmerz über den

(von Rußland, England und Frankreich erzwungenen) Krieg hervorgeht,

der Schmerz über die Gefährdung der europäischen Kultur und den

Untergang geheiligter Denkmäler alter Kunst. Diesen allgemeinen

Schmerz teile ich. Allein ich verstehe mich nicht dazu, eine Antwort

zu geben, die Sie mir im Geiste schon vorgeschrieben haben und von

der Sie mit Unrecht behaupten, daß ganz Europa sie erwarte.

[2] Ich weiß, daß Sie

deutschen Blutes sind. Ihr schönes Buch „Johann Christoph“ wird

unter uns Deutschen neben dem „Wilhelm Meister“ und dem „Grünen

Heinrich“ immer lebendig sein. Frankreich wurde Ihr

Adoptiv-Vaterland. Darum muß Ihr Herz jetzt zerrissen, Ihr Urteil

ein getrübtes sein. Sie haben an der Versöhnung beider Völker

mit Eifer gearbeitet. Trotzdem sehen Sie jetzt, wo der blutige Riß

auch Ihr schönes Friedenskonzept, wie so viele andere, vernichtet

hat, unser Land und Volk mit französischen Augen an: und jede Mühe

wird ganz gewiß vergeblich sein, Sie deutsch- und klarblickend zu

machen.

[3] Natürlich ist alles

schief, alles grundfalsch, was Sie von unserer Regierung, unserem

Heer, unserem Volke sagen. Es ist so falsch, daß mich in dieser

Beziehung Ihr offener Brief wie eine leere, schwarze Fläche

anmutet.

[4] Krieg ist Krieg. Sie

mögen sich über den Krieg beklagen, aber nicht über Dinge wundern,

die von diesem Elementarereignis unzertrennlich sind. Gewiß ist es

schlimm, wenn im Durcheinander des Kampfes ein unersetzlicher Rubens

zugrunde geht, aber – Rubens in Ehren! – ich gehöre zu jenen,

denen die zerschossene Brust eines Menschenbruders einen weit

tieferen Schmerz abnötigt. Und, Herr Rolland, es geht nicht an, daß

Sie einen Ton annehmen, als ob Ihre Landsleute, die Franzosen, mit

Palmwedeln gegen uns zögen, wie sie doch in Wahrheit mit Kanonen,

Kartätschen, ja, sogar mit Dum-Dum-Kugeln reichlich versehen sind.

[5] Gewiß sind Ihnen

unsere heldenmütigen Armeen furchtbar geworden! Das ist der Ruhm

einer Kraft, die durch die Gerechtigkeit ihrer Sache unüberwindlich

ist. Aber der deutsche Soldat hat mit den ekelhaften und läppischen

Werwolfgeschichten nicht das allergeringste gemein, die Ihre

französische Lügenpresse so eifrig verbreitet, der das französische

und belgische Volk sein Unglück verdankt.

[6] Mag uns ein müßiger

Engländer „Hunnen“ nennen, mögen Sie meinethalben die Krieger

unserer herrlichen Landwehr als Attilas Söhne bezeichnen. Es ist uns

genug, wenn diese Landwehr den Ring unserer unbarmherzigen Feinde

zerschmettert. Weit besser, Sie nennen uns Söhne Attilas,

machen drei Kreuze über uns und bleiben außerhalb unserer

Grenzen, als daß Sie uns eine empfindsame Inschrift, als den

geliebten Enkeln Goethes, auf das Grab unseres deutschen Namens

setzen. Das Wort von den „Hunnen“ ist von solchen Leuten geprägt,

die sich, selber Hunnen, in ihren verbrecherischen Anschlägen auf

das Leben eines gesunden und kerntüchtigen Volkes getäuscht sehen,

weil dieses Volk einen furchtbaren Stoß noch furchtbarer zu parieren

verstand. Der zur Ohnmacht Verurteilte greift zu Beschimpfungen.

[7] Ich sage nichts gegen

das belgische Volk. Der friedliche Durchzug deutscher Truppen, eine

Lebensfrage für Deutschland, wurde von Belgien nicht gewährt, weil

sich seine Regierung zum Werkzeug Englands und Frankreichs gemacht

hatte. Dieselbe Regierung hat dann, um ihren verlorenen Posten zu

stützen, einen Guerilla-Kampf ohnegleichen organisiert und dadurch –

Herr Rolland, Sie sind Musiker! – die schreckliche Tonart der

Kriegführung angegeben. Wenn Sie eine Möglichkeit haben wollen,

durch den Riesenwall deutschfeindlicher Lügen sich

hindurchzuarbeiten, so lesen Sie einen Bericht unseres Reichskanzlers

vom 7. September an Amerika, lesen Sie ferner das Telegramm, das am

8. September der Kaiser selbst an den Präsidenten Wilson richtete.

Sie erfahren dann Dinge, die zu wissen notwendig sind, das Unglück

von Löwen zu verstehen.

(Gerhart Hauptmann, Vossische

Zeitung 10.9.2014)

Bibliographie

Amossy, Ruth (2004). Dialoguer au cœur du conflit ? Lettres

ouvertes franco-allemandes,

1870/1914. In: Mots. Les langages du politique 76

(2004), 25-39.

Baumann, Christian & Tobias Benzing (2013): Output-Orientierung

und Kompetenzformulierung im Bologna-Prozess. Würzburg:

Julius-Maximilians-Universität.

Bergson, Henri (1972). Mélanges. Textes publiés par André

Robinet. Paris: P.U.F.

Blume, Otto-Michael (2015). Im Wunderland der Kompetenzen – Und wo

bleiben die Inhalte? In: Französisch heute 46

(2015), 29-36.

Bréal, Michel (1891). Le langage et les nationalités. In: Revue

des deux mondes 108

(1891), 615-639.

Bréal, Michel (1913). La neutralisation de l’Alsace-Lorraine. In:

La paix par le droit 23

(1913), 36.

Cheval, René (1963). Romain Rolland, l’Allemage et la guerre.

Paris: P.U.F.

Europarat / Rat für kulturelle Zusammenarbeit (Hrsg.)

(2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für

Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin: Langenscheidt.

Gesser, Gerhard (2006). Was erwartet Lehramtsanwärter Französisch

heute? In: Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 45

(2006), 3-14.

Große, Ernst Ulrich (2008). Deutsch-französische Beziehungen. In:

Große, Ernst Ulrich & Heinz-Helmut Lüger (62008):

Frankreich verstehen. Eine Einführung mit Vergleichen zu

Deutschland. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,

300-346.

Jeismann, Manfred (1992). Das Vaterland der Feinde. Studien zum

nationalen Feindbegriff und Selbstverständnis in Frankreich und

Deutschland 1792-1918. Stuttgart: Klett-Cotta.

Knobloch, Clemens (2008). Das Neuakademische. Anmerkungen zur Sprache

der unternehmerischen Hochschule. In: Aptum. Zeitschrift für

Sprachkritik und Sprachkultur 4

(2008), 147-170.

Lüger, Heinz-Helmut (2013). Bologna – ein „vernünftiger

Ansatz“? Anmerkungen zum bildungspolitischen Zeitgeist. In:

Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung 53

(2013), 85-96.

Lüger, Heinz-Helmut (2015). Kommunikation in der Krise. Reden zum

Ausbruch des Ersten Weltkrieges. In: Weigt, Zenon et al. (Hrsg.)

(2015). Felder der Sprache – Felder der Forschung. Didaktische

und linguistische Implikationen. Łódź: Universitätsverlag,

9-29.

Lüger, Heinz-Helmut (2016). Textverstehen und Kompetenzorientierung.

In: Bürgel, Christoph & Dirk

Siepmann (Hrsg.) (2016).

Sprachwissenschaft und Fremdsprachendidaktik: Zum Verhältnis

von sprachlichen Mitteln und Kompetenzentwicklung.

Baltmannsweiler: Schneider, 217-239.

Mainard, Louis (1885). Le livre d‘or de la patrie. Paris:

Publications populaires.

Quinet, Edgar (1842). La Teutomanie. In: Revue des deux mondes 32

(1842), 927-938.

Rössler,

Andrea (2007): Standards ohne Stoff? Anmerkungen zum Verschwinden

bildungsrelevanter Inhalte aus den curricularen Vorgaben für den

Französisch- und Spanischunterricht. In: Beiträge zur

Fremdsprachenvermittlung 46 (2007), 3-20.

Rolland, Romain (1915/2013). Au-dessus de la mêlée. Paris:

Payot.

Rolland, Romain & Stefan Zweig (2014). Von Welt zu Welt.

Briefe einer Freundschaft 1914-1918. Berlin: Aufbau.

Schröder, Konrad (2005). Kommt nach dem „PISA-Schock“ der

„DESI-Schock“? Sprachenzertifikate, PISA, DESI, die

Bildungsstandards und die neue „Evaluationskultur“ an

unseren Schulen. In: Neusprachliche Mitteilungen 58

(2005), 36-47.

Sieburg, Manfred (2007). Kompetent oder gebildet? In: Engagement.

Zeitschrift für Erziehung und Schule

3 (2007), 184-194.

Wernsing, Armin Volkmar (2008). Leidet die Lehrerausbildung unter

zu viel Bildung? Eine Erwiderung. In: Französisch heute

39 (2008), 374-378.

Wernsing, Armin Volkmar (2015). Notwehr Literatur. In: Französisch

heute 46 (2015), 23-28.

Wernsing,

Armin

Volkmar (2016).

Lonely Rider.

Das

neoliberale Subjekt und die Bil-dung. In: Beiträge

zur Fremdsprachenvermittlung 57

(2016), 3-22.

Zydatiß, Wolfgang (2008). SMS an KMK: Standards mit Substanz! In:

Lüger, Heinz-Helmut & Andrea Rössler (Hrsg.) (2008): Wozu

Bildungsstandards? Zwischen Input- und Outputorientierung in der

Fremdsprachenvermittlung. Landau: VEP, 13-34.

---------------------------

1 Verwiesen sei u.a. auf die Stellungnahmen von Schröder (2005),

Rössler (2007), Sieburg (2007), Wernsing (2008, 2016), Zydatiß

(2008), Lüger (2013) und Blume (2015).

2 Der

vorliegende Beitrag ergänzt die Ausführungen in Lüger (2016); um

unnötige Wiederholungen zu vermeiden, sei auf Begriffsbestimmungen

und historische Informationen in diesem Text verwiesen.

3 Es

scheint eine verbreitete Haltung deutscher Intellektueller zu sein,

die Vorkommnisse in Belgien leugnen zu wollen und sie einer

propagandistischen Berichterstattung der ausländischen Presse

zuzuschreiben. Man denke nur an das „Manifest der 93: An die

Kulturwelt!“ vom 4.10.1914

und an die „Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen

Reiches“ vom 16.10.1914, wo bekannte künstlerische und

wissenschaftliche Persönlichkeiten wie Rudolf Eucken, Gottlob

Frege, Fritz Haber, Otto Hahn, Edmund Husserl, Karl Jaspers, Max

Planck, Karl Vossler, Wilhelm Wundt und natürlich auch Gerhart

Hauptmann sich ganz im Sinne der Politik der deutschen

Reichsregierung äußern. – Selbst ein später eher

pazifistisch eingestellter Autor wie Stefan Zweig tritt 1914 – z.B.

in seinem Briefwechsel mit Romain Rolland – noch als vehementer

Verfechter des deutschen Vorgehens auf, behauptet, Löwen wäre gar

nicht zerstört worden, und macht für anderslautende Berichte die

französische Presse verantwortlich (Rolland & Zweig 2014:

48ff).

4 Das

vor Napoleon stehende Schaf spielt an auf die Luxemburg-Krise von

1867, auf den Versuch Frankreichs, mit dem Erwerb Luxemburgs sein

Territorium zu erweitern. Der Konflikt wird schließlich mit einer

von den europäischen Großmächten garantierten

Neutralitäts-Erklärung Luxemburgs beigelegt.

5 Siehe

Anhang, Text (3). Eine französische Übersetzung des Beitrags findet

sich in Cheval (1963: 298-300).

6 Bereits

am 26.8.1914 behauptet Gerhart Hauptmann, „daß man im Ausland eine

Unmenge lügnerische Märchen auf Kosten unserer Ehre, unserer Kultur

und unserer Kraft zimmert“ und erklärt negative Informationen als

Märchenerzählerei (vgl.

(1) [14]).

7 Der

Text wird wieder aufgenommen in dem 1915 publizierten Buch Romain

Rollands mit dem gleichen Titel Au-dessus de la mêlée. Eine

Neuausgabe erscheint 2013; die Seitenangaben zu den Zitaten beziehen

sich auf diese Ausgabe.

8 Vgl.

Blume (2015: 33), der ebenfalls die Gefahr sieht, daß „im

Unterricht vor lauter Standardorientierung das Wesentliche verloren

zu gehen droht – der Inhalt und seine bildende Bedeutung für die

Lernenden“.